После ухода из коммуны Макаренко получил предложение занять пост в Киеве — помощника директора республиканского управления, курирующего все исправительные учреждения для несовершеннолетних в Украине. Формально это выглядело как карьерный рост, но в действительности талантливого педагога пытались «убрать с дороги» максимально деликатно — дать важную, но безопасную для системы работу.

Киевский период оказался коротким и тревожным. Разгар сталинских репрессий не обошёл стороной и круг Макаренко. В феврале 1937 года органы арестовали нескольких его коллег и близких знакомых по обвинению во «враждебной деятельности». Понимая, что и его семья может оказаться под угрозой, Макаренко принял решение действовать на опережение: оставил киевскую должность и переехал в Москву.

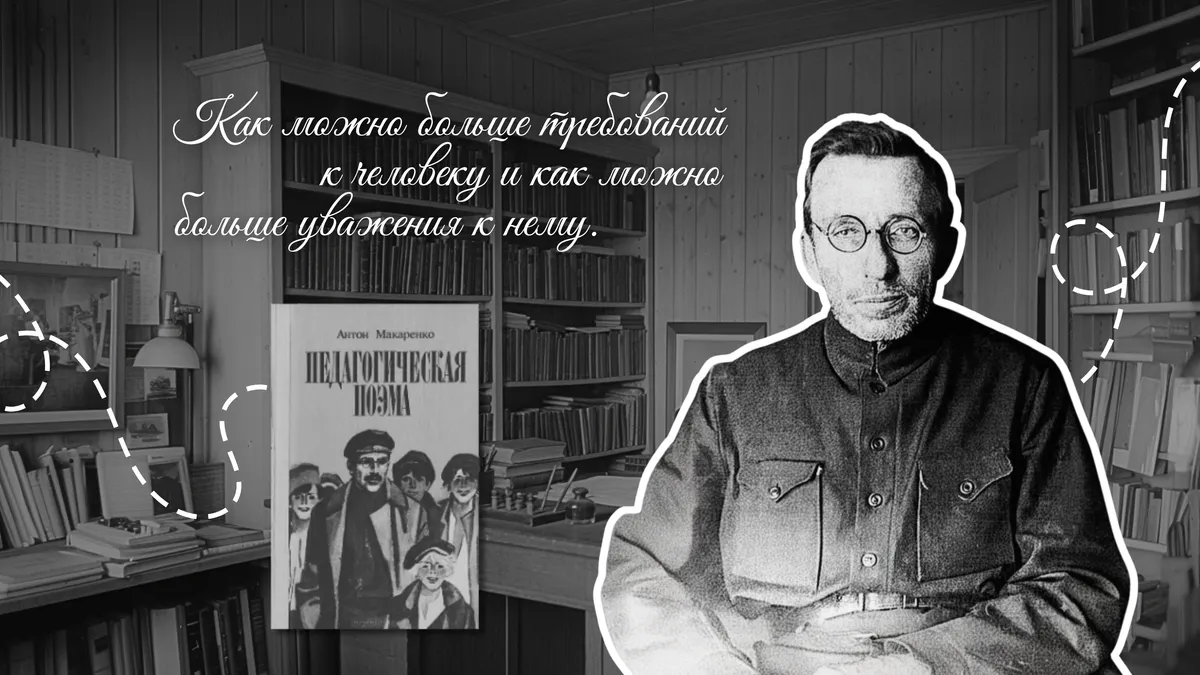

В столице он начал новую жизнь — стал профессиональным литератором, вступил в Союз советских писателей, выступал с лекциями и консультировал по вопросам воспитания. Именно в эти годы он успел систематизировать свой уникальный опыт в книгах: «Педагогическая поэма» — художественная хроника становления Горьковской колонии, «Флаги на башнях» — роман о Дзержинской коммуне, «Книга для родителей» — практическое руководство по воспитанию. Несмотря на проблемы с сердцем, Макаренко работал с прежней интенсивностью.

Смерть настигла его внезапно. 1 апреля 1939 года в электричке, возвращаясь с дачи писательского союза, 51-летний Макаренко потерял сознание и скончался от сердечного приступа. Незадолго до кончины — в феврале того же года — государство наконец признало его заслуги, наградив орденом Трудового Красного Знамени. Характерно, что награда была вручена не за педагогические достижения, а за литературную деятельность.