Ольга Протасова

Педагог-психолог, историк, журналист, пишущий редактор

Холокост стал возможен не потому, что все вдруг сошли с ума. А потому что слишком многие молчали, привыкали и соглашались.

— Мам, а почему такое страшное вообще случилось? — спрашивает девочка лет восьми, разглядывая фотографии в Еврейском музее и центре толерантности.

И мама замирает. Потому что не знает, с чего начать. С лагерей? С Гитлера? С войны? Или с шутки в газете, на которой еврей был изображён в виде крысы?

Говорить о Холокосте — значит говорить не только о прошлом. Это разговор о нас. О людях, которые презрительно кривятся, увидев человека другой национальности в метро, и о подростках, которые отводят глаза, завидев буллинг в собственном классе. О тех, кто делает выводы поспешно и тех, кто решается на непростой диалог. О том, как хрупка человеческая этичность — и как важно эту хрупкость понимать, чтобы не повторить чужие преступления.

Один из самых страшных парадоксов Холокоста в том, что его исполнителями были не безумцы и не садисты. Это были почтальоны, кассиры, молочники, школьные учителя, аптекари и госслужащие, обычные соседи-немцы, улыбающиеся соседям-евреям в очереди за молоком. Люди, которые умели смеяться, переживали за своих детей, любили музыку и проверяли, политы ли все розы в саду и не пригорела ли каша. Они не выглядели как чудовища.

В 1961 году, когда в Иерусалиме шёл суд над Адольфом Эйхманом, одним из организаторов депортации миллионов евреев, политолог Ханна Арендт писала отчёты для The New Yorker и сформулировала то, что позже назовут «банальностью зла».

Ханна Арендт, книга «Эйхман в Иерусалиме: отчёт о банальности зла», 1963 г.

Эйхман не был фанатиком и не пылал ненавистью, брызгая слюной с трибуны. Он просто хорошо выполнял приказы. Он заботился о карьере и искренне считал, что делает нужную работу. Своё участие в убийстве миллионов он называл «выполнением долга». Это и было самое пугающее.

Спустя несколько лет американский психолог Стэнли Милгрэм проведёт свой знаменитый и с точки зрения современной науки неэтичный эксперимент: участникам предложат «наказывать» другого человека электрическим током за ошибки. На самом деле никакого тока не было, а «жертвы» были актёрами. Но около 65% участников продолжали «бить» человека до самого конца, лишь потому что так говорил поступать человек в белом халате. Они не были злыми, они были послушными.

Что делает человека соучастником насилия? Страх? Конформизм? Или банальная усталость от мыслей, из которой рождается идея «пусть думают за меня»? Холокост начался не в газовых камерах концлагерей, а в голове — в тот момент, когда люди, воспитанные на стихах Гёте и музыке Моцарта, выбрали: важно не то, что правильно, а то, что велено.

Быть «не как все» в принципе опасно. В тоталитарных режимах человек быстро учится, что безопасность — в маскировке. Не высовывайся, не сомневайся, не задавай вопросов.

Когда соседи исчезают по ночам, когда на работе обсуждают «врагов народа», а в школе учат писать доносы — быть инакомыслящим становится не просто тяжело, а смертельно рискованно. И потому большинство выбирает молчание, а часто и одобрение.

Психологи называют это явление нормативным влиянием. Когда большинство говорит «да», даже если ты внутри уверен в «нет», твой мозг начинает сомневаться в собственной правоте.

В 1950-х Соломон Аш провел серию экспериментов на конформизм — согласие или несогласие человека с поведением большинства. Суть эксперимента состояла в том, что человек оказывался в группе с подставными участниками, которые давали очевидно неправильные ответы на простые вопросы (например, сравнение длины отрезков на карточках). В значительной части случаев испытуемые начинали соглашаться с очевидной ложью просто потому, что не хотели выделяться.

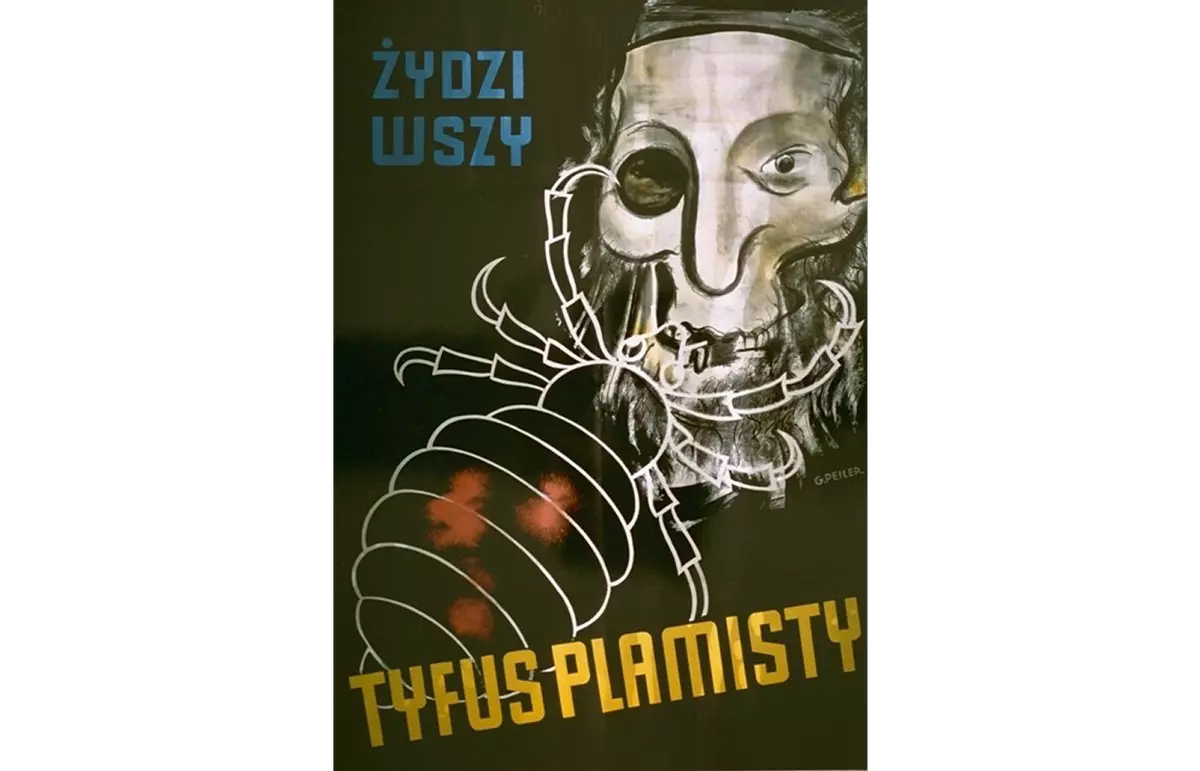

Холокост начался со слов. До того, как евреев стали отправлять в гетто и лагеря, в нацистской пропаганде их называли «паразитами», «расовым балластом», «вредителями», «вирусом».

«Ungeziefer» («вредители», «паразиты»)

«Rassenschande» («расовый позор»)

Особенно часто использовались образы крыс и насекомых, которых, по логике пропаганды, позволено «уничтожать». Карикатуры и метафоры распространялись в газетах, учебниках и даже детских книгах. Чем чаще человек слышит, что «другие» — это не люди, а «зараза», тем легче ему поверить: убивать можно без угрызений совести — ведь избавляться от вредителей разрешено.

Антисемитский плакат, опубликованный в оккупированной немцами Польше в марте 1941 года.

Надпись на плакате гласит: «Евреи — это вши. Они вызывают тиф». Этот плакат, изданный немецкой пропагандой, был направлен на то, чтобы посеять страх перед евреями среди христианского населения Польши.

Источник: Muzeum Okregowe w Rzeszowie / Historical Museum of Rzeszow

Этот процесс называется дегуманизацией или расчеловечиванием. Когда целую группу людей перестают воспринимать как «своих» и «отменяют» сочувствие к ним. Наукой подтверждено, что человеку проще помочь пострадавшему «из своей группы», чем «чужому».

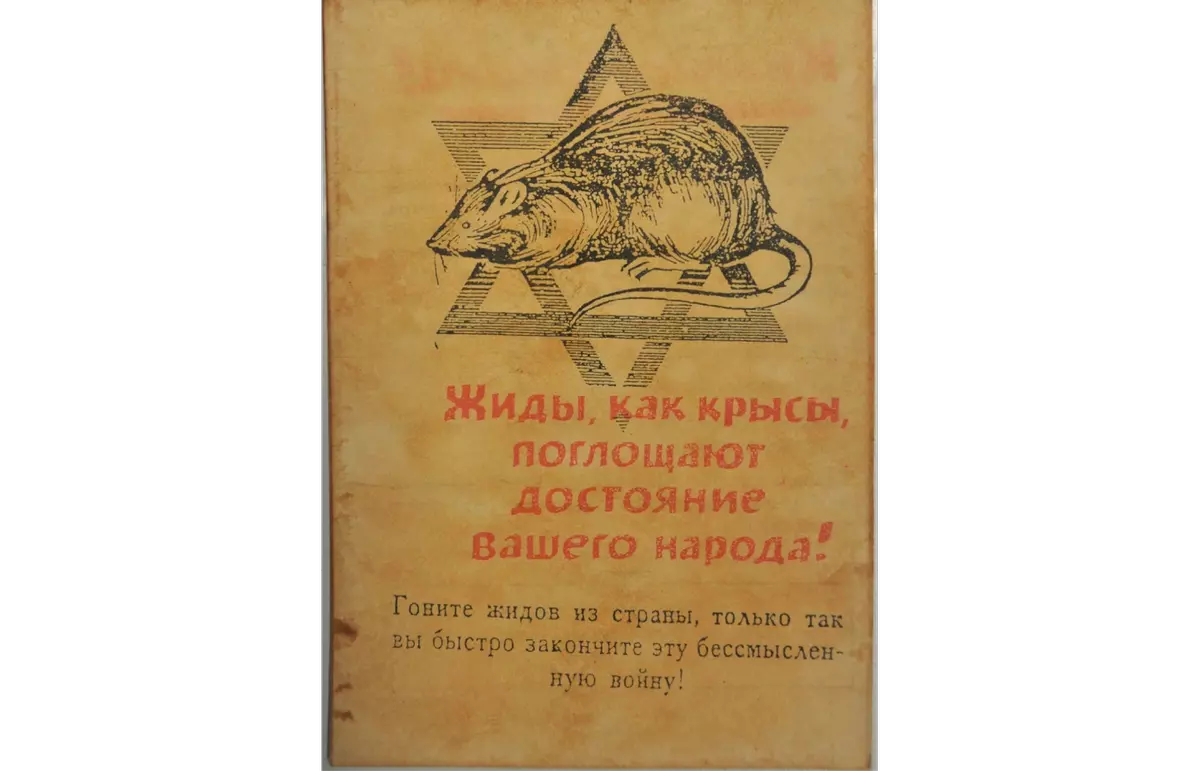

«Евреи — как крысы, они поедают достижения вашего народа!»

Антисемитская и антисоветская немецкая листовка с пропуском для перехода на сторону врага.

Чтобы повлиять на советских солдат и гражданское население СССР, листовки начали печатать ещё до начала вторжения. Только до конца 1941 года вермахт распространил более 450 миллионов экземпляров. Призыв к убийству евреев и коммунистов был одним из ключевых элементов этой пропаганды. Погромы и внутренние восстания должны были способствовать быстрой победе Германии.

Источник: Deutsch-Russisches Museum Berlin Karlshorst (Hrsg.) (2014): Katalog zur Dauerausstellung. Berlin.

А если «чужих» сравнить с животными или заразой, то мозг перестаёт воспринимать их как личностей вовсе. Именно поэтому нацистская пропаганда изображала евреев, ромов, людей с инвалидностью как биологическую, социальную или моральную угрозу. Их не просто критиковали — их фактически вычёркивали из человечества.

Работа по формированию «языка» и тонкая, и долгая. Сначала в речи появляется унизительная насмешка. Потом — обобщающее клеймо. А затем можно переходить к действиям. В конфликтах по всему миру логика та же: сначала звучит идея «они не люди», а уже потом появляются оправдания. И если вовремя не остановиться, метафора превращается в приговор.

В любой системе зла есть исполнители, идеологи и соседи. Те, кто видел, слышал, догадывался и молчал. Третьего не дано. В нацистской Германии рядом с гетто жили обычные семьи, утром пекли хлеб, вечером шли в кино. Они закрывали окна, когда пахло гарью, и отводили взгляд от тел на улицах. Кто-то боялся. Кто-то устал бояться. А кто-то просто не хотел знать.

Кадр из фильма «Зона интересов» (2023)

«Зона интересов» (2023) режиссёра Джонатана Глейзера — фильм, который показывает повседневную жизнь коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса и его жены Хедвиг, стремящихся создать идиллический быт в доме с садом, расположенном вплотную к концентрационному лагерю.

Никаких шокирующих сцен — только розы, смех детей и невидимая смерть за стенкой, от которой остаются только звуки. Самая настоящая банальность зла. Это кино не о Холокосте, а о людях, которые сделали его возможным. И о том, как нормальность может стать частью ужаса.

Фильм получил признание критиков и был удостоен Гран-при на Каннском кинофестивале 2023 года.

В 1964 году в Нью-Йорке была убита Китти Дженовезе, и, по сообщениям прессы, десятки свидетелей слышали её крики, но не вызвали полицию. Позже выяснилось, что число «38 равнодушных очевидцев» было преувеличено: кое-кто действительно позвонил, а кто-то просто не понял, что происходит.

Но сам феномен остался: чем больше «наблюдателей», тем меньше вероятность, что кто-то вмешается. «Пусть скажет кто-то другой. Пусть возмутится тот, кому это ближе. Я тут при чём?» — эта цепочка мыслей, знакомая каждому, становится щелью, в которую проникает зло.

Когда вокруг распространяется насилие, кажется, что быть героем — значит взять в руки оружие и сопротивляться столь же агрессивно, сколь нападают другие.

Но в истории Холокоста были и другие герои. Они не стреляли, не убивали, не спорили в Рейхстаге и даже не митинговали, они просто не предали человечность. Прятали, кормили, подделывали документы и открывали дверь, когда все остальные закрывали.

В Польше, во Франции, в Голландии, в Германии были семьи, которые годами укрывали у себя евреев. Далеко не всегда это были «умные планы по спасению», как в фильмах. Иногда всё сводилось к тому, чтобы спрятать целую семью в старом сарае или в кладовке на чердаке. Кто-то подделывал метрики в мэрии, пользуясь доступом к архивам, чтобы изменить имена и фамилии и дать людям шанс сбежать. Кто-то просто приносил молоко и хлеб голодным детям в гетто, рискуя жизнями собственных детей. Многие из этих спасителей позже получили звание «Праведники народов мира» от мемориала Яд Вашем в Израиле. Но далеко не все, некоторые остались в тени истории.

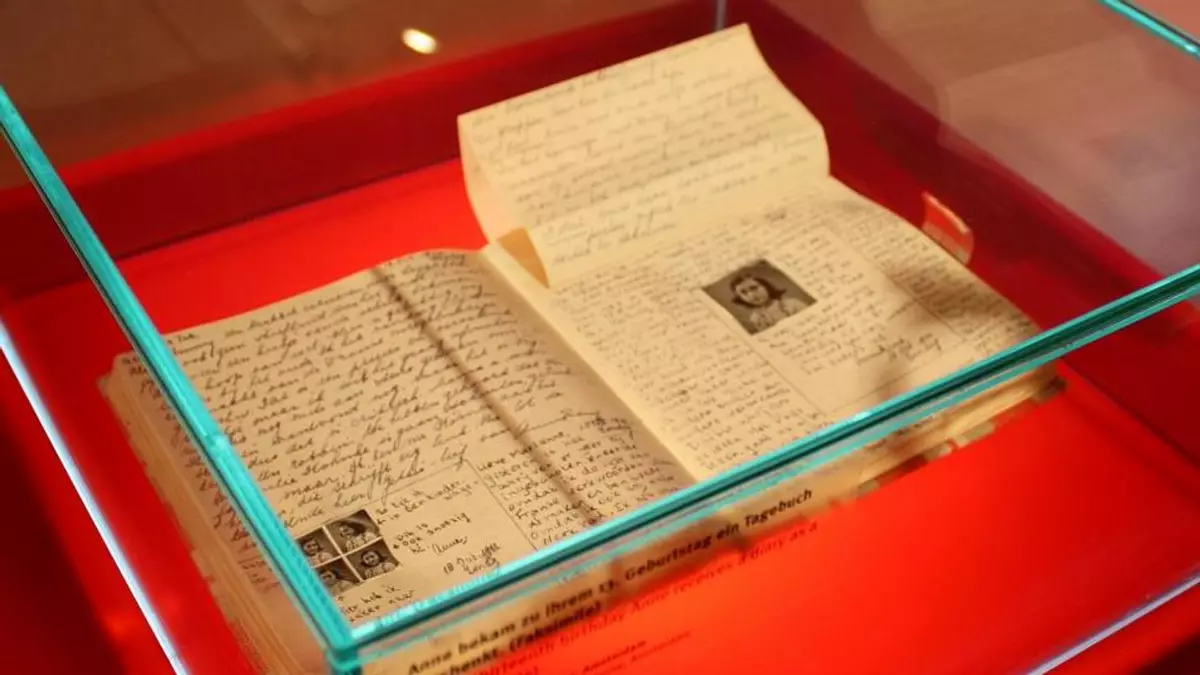

Один из самых известных примеров — семья Франк в Амстердаме, где девочку Анну, её отца Отто, мать Эдит и сестру Марго больше двух лет укрывали сотрудники офиса: Мип Гис, Беп Воскуйл и другие «обычные клерки». Они приносили еду, книги и новости, уверяя, что всё ещё может кончиться хорошо. На чердаке Анна вела дневник, в котором рассказывала о своих страхах и мечтах.

Дневник Анны Франк (нидерл. Het Achterhuis, дословно — «В задней части дома», другой перевод — «Убежище»). Anne Frank: The Diary. Подробнее на сайте www.annefrank.org

Источник: By Rodrigo Galindez - Flickr: Anne Frank Zentrum, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14800631

В августе 1944 года «Убежище» было раскрыто, семью Франк вместе с другими отправили в разные концентрационные лагеря. Анну и её сестру Марго перевезли в Берген-Бельзен, где они обе погибли от тифа в начале 1945 года, незадолго до освобождения.

Но Отто Франк, выжив в лагерях, опубликовал дневник дочери и показал миру, что даже под гнётом террора человек может оставаться человеком.

Многие из спасителей не получили никаких наград. Некоторые погибли вместе с теми, кого пытались уберечь. Бывали случаи, когда их предавали соседи — люди, которые вчера ещё жали им руку на лестнице. Но именно на таких историях зиждется то, что сегодня называют гражданским мужеством.

Холокост — это не только «глава в истории». Это зеркало, в которое страшно, но иногда необходимо смотреть. Оно показывает, как быстро разрушается цивилизация и культурное общество, если перестаёт действовать эмпатия. Как легко отменяется человечность, если ввести «правильные термины» и найти удобного врага. Как медленно, но неизбежно, одно «не моё дело» превращается в катастрофу.

Не нужно искать прямые аналогии, чтобы понять, зачем об этом помнить. Достаточно прислушаться к языку. К фразам, где стереотип «они все...» звучит с отвращением. К мемам, где чужая смерть — повод для иронии. К идеям, где справедливость измеряется силой, а не сочувствием.

Учить детей помнить — это не значит «грузить» фактами о концлагерях, хотя вы можете показать им фотографии и рассказать историю освобождения. Это значит показывать, что человек — не инструмент, не функция, не часть группы. А существо, у которого есть достоинство.

И каждый раз, когда люди это достоинство у кого-то отнимают — словом, шуткой, законом — человечество делает первый шаг в ту же сторону.

Педагог-психолог, историк, журналист, пишущий редактор

Совместно с психологами Еврейского музея и центра толерантности подготовили сюжеты о Холокосте и о том, как говорить с детьми о войне.

Смотрите эксклюзивно в VK видео:

Понравился материал? Расскажите другим