Ирина Ускова

Начальник отдела научных исследований, канд. пед. наук

Про экспертный анализ заданий в Цифровых рабочих тетрадях — от специалиста «Просвещения».

Домашние задания являются неотъемлемой частью учебного процесса. Они ежедневны и обязательны для школьников, выполняются после уроков и направлены на повторение изучаемого материала, закрепление и отработку полученных на уроке знаний, умений и навыков.

Результаты исследований показывают, что чаще всего домашним заданием является упражнение или задача из учебника, а выполнение, как правило, происходит в ученической тетради.

Чтобы разнообразить домашние задания, сделать их более интересными школьнику, изменить способ выполнения тех заданий, целью которых является закрепление знаний, умений и навыков, «Просвещение» разработало цифровые рабочие тетради.

Цифровые рабочие тетради разработаны к конкретным учебникам. Они структурированы по параграфам и включают дидактические материалы в гораздо большем объёме, чем в учебнике, что позволяет учителю выдать ученикам одно задание, но с разным содержанием. Ответов на задания цифровых рабочих тетрадей нет в интернете, поэтому списать не удастся. Учитель может ограничить время выполнения заданий, разрешить их однократное или многократное выполнение с учётом ошибок, разрешить воспользоваться подсказкой. Одним из существенных преимуществ цифровых рабочих тетрадей является автоматическая проверка заданий. Педагог может увидеть ответы своих учеников в личном кабинете, проанализировать их ошибки и выстроить следующий урок с учётом полученных данных.

В настоящее время на сайте размещено 213 цифровых тетрадей, которые содержат более 140 тысяч уникальных учебных заданий по различным учебным предметам. Чаще всего учителя используют цифровые рабочие тетради для создания домашней работы.

Специалисты «Просвещения» пришли к выводу, что задания для домашней работы должны совершенствоваться, обновляться, корректироваться в соответствии с изменениями в системе общего образования, запросами учителей и самих школьников.

Но как это сделать при таком значительном количестве заданий? Могла бы помочь модель, которая позволит проанализировать качество каждого задания. И тогда на её основе можно будет принимать решение о доработке или исключении из банка заданий. Наши коллеги из «Просвещения» и НИУ ВШЭ объединили свои усилия и создали такую модель.

Чтобы оценить, как педагоги используют цифровые рабочие тетради для организации домашней работы школьников и создать модель контроля качества учебных заданий, эксперты проанализировали более 16 тыс. цифровых заданий, из которых педагоги создали более 3 млн уникальных домашних работ. Эти работы уже выполнили более 650 тыс. ребят.

На основе полученных данных для создания модели качества цифровой домашней работы были выделены параметры, по которым проанализировали каждое цифровое задание.

1. Востребованность цифрового задания.

Почему одно задание учитель выбирает постоянно, а другое ему не интересно? Связано ли это с содержанием или формой его представления? На эти вопросы предстояло ответить в ходе исследования.

2. Сложность цифрового задания.

Одним из факторов повышения учебной мотивации школьников, по мнению А. К. Марковой, является работа с учебными заданиями, позволяющими преодолевать трудности. Так создаётся ситуация успеха у школьников. А теоретики развивающего обучения — В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин — говорили, что преподавание необходимо вести на высоком уровне сложности, чтобы детям было интересно.

Так какой уровень сложности будет приемлемым для цифровых домашних заданий? Они должны соответствовать учебнику, быть сложнее или легче? Возникает вечный вопрос — задание одно на всех, разные для каждого или для групп учеников?

3. Способность задания дифференцировать учеников относительно максимального и минимального результатов.

Дифференцирующая способность цифрового задания позволяет определить, кто лучше решает задание — отличники или слабоуспевающие ребята. Это важный параметр, позволяющий выявить сильных и слабых учеников, дифференцировать их по уровню подготовки. Чем выше дифференцирующая способность тестовых заданий, тем выше качество учебного задания.

4. Оценка возможного угадывания ответа на учебное задание.

Такая оценка очень важна для объективной интерпретации результатов тестирования. Например, для задания с четырьмя вариантами ответа, из которых только один правильный, вероятность угадывания составляет 25%. Чтобы задание обладало высокой измерительный ценностью, коэффициент сложности, о котором было сказано в пункте 2, должен быть выше вероятности угадывания.

5. Корректность предложенных ученикам ответов в цифровых заданиях.

В учебных заданиях с выбором ответов школьникам, как правило, предлагается один или больше правильных ответов и несколько неправильных. Неправильные ответы называются дистракторами, но они не просто неправильные, они близки к правильному. В этом и заключается смысл их включения в состав задания. Хорошо разработанные дистракторы показывают уровень владения знаниями, ведь на дистракторы «попадаются» ученики, недостаточно владеющие материалом. При этом ученики, хорошо владеющие материалом, не должны выбирать в качестве правильного ответа дистракторы. Непредвзятый анализ ответов может показать, что порой формулировка дистрактора частично содержит правильный ответ, поэтому школьники и выбирают его. Такой дистрактор требует доработки.

На основе выделенных пяти параметров специалисты Высшей школы экономики создали модель определения качества цифровых заданий.

Модель определения качества цифровых заданий

На её основе «Просвещение» организовало мониторинг цифровых заданий, которые предлагаются для работы учителям и школьникам.

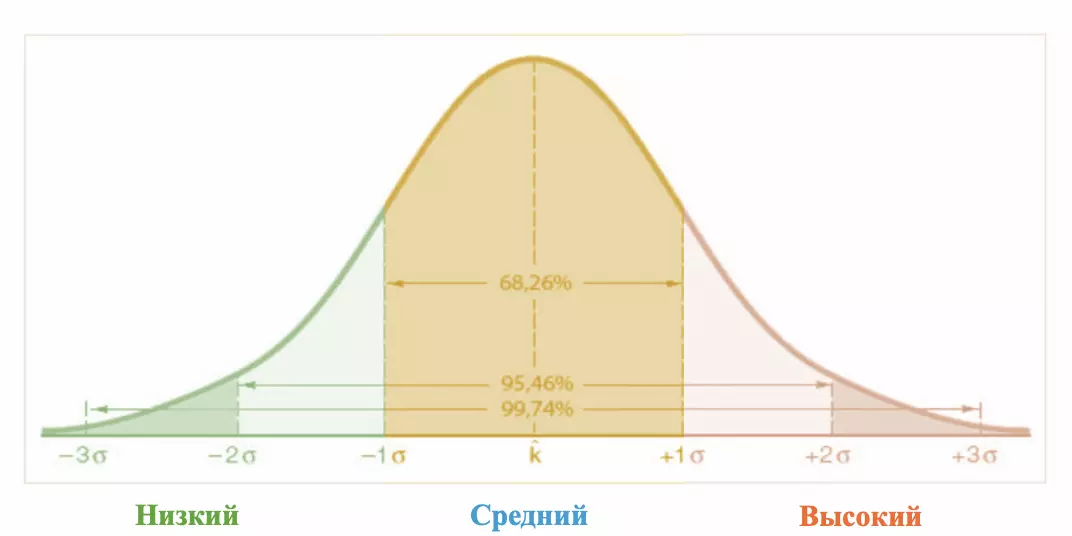

График анализа заданий в Цифровых рабочих тетрадях

Разработанная модель позволила проанализировать задания в Цифровых рабочих тетрадях. В результате оказалось, что большинство цифровых заданий имеет средний индекс доработки. На графике эта зона выделена жёлтым, а зелёным — зона, в которую попали задания, не требующие доработки. В красную зону попали задания, требующие высокой степени доработки. Ими в первую очередь занялись специалисты «Просвещения».

Вот основные факторы, почему цифровое задание оказалось в красной зоне:

1. Неточность, недостаточная понятность формулировок задания, что приводит к непониманию смысла задания или предложенных школьникам ответов.

2. Сложность выполнения, лишь частичное соответствие теме, которую проходят на уроке.

3. Неспособность задания дифференцировать учеников по уровню владения материалом.

4. Высокая возможность угадывания правильного ответа.

Заданий, вошедших в красную зону, было насчитано не более 8%.

Начальник отдела научных исследований, канд. пед. наук

Понравился материал? Расскажите другим