Жукова Ирина Валерьевна

педагог-психолог, руководитель Психолого-логопедического центра ГБОУ Школа № 1151. Общий педагогический стаж 34 года

Рассказываем, как развивается мотивация ребенка, и чем можем помочь мы — взрослые, — чтобы повлиять на возникновение интереса к учебе.

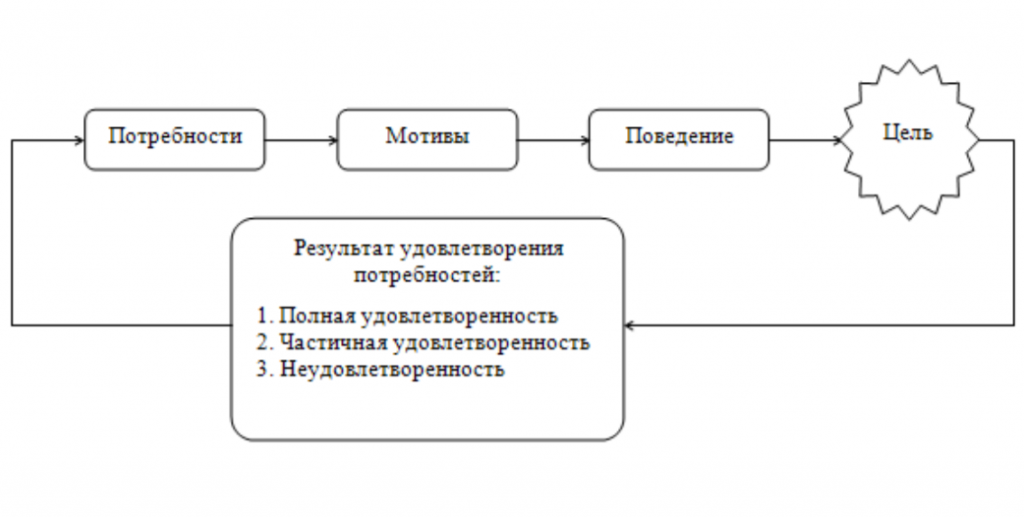

Определимся, какие понятия входят в мотивационную сферу личности. Прежде всего, это потребности — то, в чем нуждается человек. Затем мотивы — движущая сила — они проявляются в поведении и приводят к цели. В психологии мотив — это главный двигатель, главная причина, побуждающая нас к действию.

По Теории деятельности А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, мотив — это «опредмеченная потребность», потребность — желание устранить дискомфорт (не всегда осознаваемое), а цель — результат сознательного выбора, целеполагания. Простой пример: жажда — это потребность, питье воды — это мотив, а стакан с водой — это цель.

Если пить воду не для того чтобы утолить жажду, а чтобы позавтракать и пойти работать, то мотив здесь не вода, а то, ради чего человек завтракает или ради чего он работает.

Всем знакома пирамида потребностей Маслоу. Познание находится в верхней части, а значит, без закрытия базовых физиологических потребностей у ребенка не открывается тяга к знаниям.

Если раннее обучение, которое сейчас так модно, не было слишком интенсивным для дошкольника, то он не потеряет тягу к учебе в школе.

Мотивация к любым занятиям естественным образом возникает и живет, если это занятие связано с потребностями человека; если бонусы (эмоциональные, материальные и т.п.) от занятия очевидно перевешивают потери и затраты; если эти самые бонусы есть не только в очень отдаленной, но и в ближней перспективе; и, наконец, если это занятие не противоречит удовлетворению других важных для человека потребностей.

Попробуйте «пропустить» через эти фильтры учебу и посмотрите, чего не хватает, чтобы ребенок искренне хотел учиться?

По данным Института возрастной физиологии РАО, более 90% детей, поступающих в первый класс, не имея негативного опыта предшкольного обучения, очень хотят в школу. В первые месяцы каждый из них старается, остро переживает неудачи, готов часами заниматься, но уже к декабрю более 60% первоклассников не хотят учиться. Так в чем же причина? Виноваты ли в таком спаде детской активности учителя и родители? Увы, но чаще всего вклад в эту негативную статистику вносят взрослые с обеих сторон.

Что делать, чтобы избежать этого? Во-первых, на этапе предшкольной подготовки очень важно формировать позитивную мотивацию достижения, познания. Во-вторых, ребенок не должен приходить в школу с убеждением, что у него ничего не получается.

Совет родителям маленьких детей: почитайте публикации Марьяны Михайловны Безруких — директора института возрастной физиологии, психолога, нейрофизиолога.

Мотивация притупляется или вовсе исчезает в нескольких случаях.

Первый. Не учитываются возрастные особенности развития детей. Например, чтобы было хорошее внимание, у ребенка должны быть сформированы механизмы произвольной регуляции деятельности. Эти механизмы полностью формируются к 9 годам. Поэтому необходимо не заставлять, а организовать процесс так, чтобы эффективно использовать те минуты, когда ребенок может сконцентрироваться.

Второй. Интенсивность подачи материала слишком высока, темп деятельности непосильно быстрый. Все дети с разной скоростью осваивают учебу. И это абсолютно нормально. Привыкайте к тому темпу, в котором первокласснику комфортно работать. В конце концов, сорта яблок тоже разные — одни созревают к середине лета, а другие — к ноябрю.

Третий. Не учитывается возрастная необходимость многократного повторения материала. Не бойтесь повторять пройденное вместе с ребенком — такая практика однозначно пойдет на пользу.

Четвертый. Ребенок работает на пределе своих возможностей. Включайте щадящий режим. Лучше чуть-чуть НЕДО-, чем ПЕРЕгрузить.

«Не может или не хочет?» — на этот вопрос поможет ответить психолог.

Автор методики – А. Н. Леонтьев.

Детям не всегда интересна учеба. А многое попросту дается с трудом: чтение, письмо, счет. Но изначальный мотив может измениться в ходе выполнения действия, когда деятельность, которая нам не нравится в самом начале, постепенно начинает наполняться особым смыслом, и в результате мы уже хотим заниматься этой деятельностью!

Пример. Изначально ученик читает книгу, потому что есть четкая цель: он должен завтра ответить. Предмет не нравится ученику, но он внимательно читает. Действие чтения не имеет внутренней мотивации, оно направлено на нечто другое, и если урок отменят, он сразу же перестанет читать. Но если по ходу чтения и подготовки возник интерес, новость об отмене урока не остановит ученика. Произойдет сдвиг мотива на цель: то, что изначально не являлось привлекательным, теперь приобретает собственную значимость, то есть становится самоценным для человека. Мотив ответа и получения отметки сдвигается на мотив чтения интересного текста.

Чтобы понимать, как у ребенка работает механизм сдвига мотива на цель, проследите, когда такое происходило в вашей жизни.

1. Приведите пример из личной жизни, когда произошел сдвиг мотива на цель.

2. Проследите путь трансформации цели в мотив: как менялись чувства, когда появился интерес?

3. Какие условия способствовали переходу?

Вместе ставим вполне конкретные цели:

исправить двойку по русскому языку;

полностью делать домашние задания;

не выкрикивать, а поднимать руку на уроке и т.д.

При формировании целей обязательно учитывайте реально действующие, актуальные мотивы ребенка. Например, качественно выполнять домашнее задание ему может быть нужно, чтобы:

получить хорошую отметку,

получить похвалу учителя или мамы,

быть лучшим учеником,

хорошо знать предмет,

чтобы его не ругали дома, не наказали,

не исключили из спортивной секции,

купили велосипед и т. д.

На первом этапе важно подключить именно актуальные мотивы самого ребенка, а уже потом реально действующие мотивы могут выйти на более высокий уровень. Например, ученик сначала привыкает вовремя делать уроки, чтобы успеть поиграть, а потом, когда вследствие этого у него улучшается успеваемость, он начинает лучше разбираться в предмете, ребенку становится все интереснее учиться! Мотив постепенно меняется, переходит на цель — учебу, познание.

«Шанс» — подготовленные педагогические ситуации, при которых

ребёнок получает возможность получить хороший результат.

«Эврика» — создать условия, при которых ребенок, выполняя учебное задание, неожиданно для себя раскрывает свои новые возможности. Даже если ребенок сам не заметит, как у него получится выполнить что-то сложное, учитель должен обратить на это внимание и похвалить младшеклассника.

«Лестница» — взрослый постепенно ведёт ученика вверх, поднимаясь с ним по ступеням знаний и обретения уверенности.

Ошибка — это возможность! Все развивающие методики построены на ситуациях, в которых ребенок будет часто совершать ошибки, чтобы научиться исправлять собственные решения.

Умение видеть маленькие результаты. Хвалите ребенка не только за пятерки — старания тоже заслуживают внимания.

Инструкция: выберите ответ «да» или «нет». Ответ, который первый приходит в голову, часто является наиболее точным.

Включаясь в работу, как правило, я оптимистично надеюсь на успех.

В деятельности активен.

Склонен к проявлению инициативности.

При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, найти причины отказа от них.

Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереалистично высокие по

трудности.

При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их преодоления.

При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.

Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной целеустремленности, а не от

внешнего контроля.

При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения времени, результативность

моей деятельности ухудшается.

Склонен проявлять настойчивость в достижении цели.

Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу.

Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно.

Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний контроль.

Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но достижимые цели,

чем нереально высокие.

В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность, как правило, снижается.

При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач.

Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.

При работе в условиях ограничения времени результативность моей деятельности обычно улучшается,

даже если задание достаточно трудное.

В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, я, как правило, не отказываюсь.

Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще более возрастает.

Ключ к опроснику

Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.

Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.

Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация боязни неудачи.

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется мотивация на успех.

Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в виду, что если количество баллов 8-9, есть определенная тенденция мотивации на неудачу, а если количество баллов 12-13, имеется определенная тенденция мотивации на успех.

А. Н. Леонтьев отмечал, что в подростковом возрасте становится актуальной задача сопоставления мотивов, поиск смысла:

Что для меня важнее всего ?

Что всего важнее для другого?

Что для меня самое главное, что менее важное (учеба, спорт, музыка и т.д.)?

Почему я делаю это так, а не иначе?

Начинает складываться осознанная система, иерархия мотивов. Ведущая деятельность подростка — не учеба, а общение!

У многих подростков с 5 класса наблюдается период подростковой лени, которая обусловлена еще и физиологическими особенностями.

Ощущение себя взрослым. На первый план выходят общение, личные переживания, дружба и любовь.

Скука. По исследованиям ОНФ, недостаточное количество интересных уроков отмечают 48% российских школьников. 31% — отсутствие полезных для будущей специальности предметов.

Неуспеваемость. Непонимание предмета, накопление пробелов приводят к чувству безысходности.

Страх перед предстоящими экзаменами. «Как ты будешь сдавать ОГЭ/ЕГЭ?»

Перегруженность. С возрастом требования и нагрузка в школе и на дополнительных занятиях сильно возрастает. 59% школьников сталкиваются с дефицитом времени.

Неблагоприятные отношения в семье. Плохо влияют на учёбу подростка: скандалы, агрессия, попустительство, аморальное поведение родителей, отсутствие личного пространства и другие факторы.

Серьезные нарушения оптимального режима. Многие испытывают недосыпание, зависают в интернете, нерационально питаются, мало бывают на свежем воздухе.

Проблемы с здоровьем. Подростки с ОВЗ, хроническими заболеваниями, СДВГ, неврологическими проблемами, как правило, менее успешны.

Конфликты с учителями. В возникающих конфликтах необходимо своевременно разбираться, привлекая психологов.

Неудовлетворительные отношения с одноклассниками. В классном коллективе подросток проводит большую часть времени. При конфликтах с одноклассниками страдает не только учёба, но и психологическое состояние подростка в целом. В этом, как и во многих других случая, рекомендована работа с психологом.

Депрессивные реакции. На фоне психического неблагополучия резко падает интерес к учебе, появляется апатия, отсутствие каких-либо желаний. Рекомендовано обратиться к психологу, а возможно, и к психотерапевту, психиатру.

Для начала поймите причину нежелания учиться. Но, возможно, подросток и сам о ней не знает. Помогите ребенку осознать ценность обучения и понять, как школьные знания пригодятся в жизни. Начните разговор об этом, только когда ребенок готов вас слушать. Если подросток увлекается чем-то — покажите, как его увлечение связано со школьными предметами.

Поддерживайте увлечение ребенка в любой области. Успешность в чем-то одном может мотивировать на приложение усилий в другой. Дайте подростку возможность поделиться с окружающими своим увлечением (проекты, выступления, волонтерство...).

Давайте материал для сравнения, приводите жизненные примеры людей, которые не сразу, а через преодоление и труд пришли к хорошим результатам. Помогите искать правильные ориентиры.

В приоритете — сохранение и укрепление хороших человеческих отношений. Принимайте личность каждого ученика в целом, опирайтесь на его сильные стороны, не критикуйте действия, поведение, отдельные результаты. Проявляйте терпение и подходите с оптимистической гипотезой и к своему подростку, и к себе!

устойчивый интерес к одним учебным предметам в ущерб усвоению других;

желание самому выбирать для изучения только те предметы, по которым он будет сдавать ЕГЭ;

предэкзаменационный стресс, разнообразные страхи; депрессивные состояния;

неудовлетворенность формой учебных занятий, некоторые ощущают недостаток творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности;

негативное отношение к формам жесткого контроля со стороны учителя и родителей;

чувство взрослости и ценность отношений;

сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути (например, по аналогии с товарищем);

недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при столкновении с препятствиями.

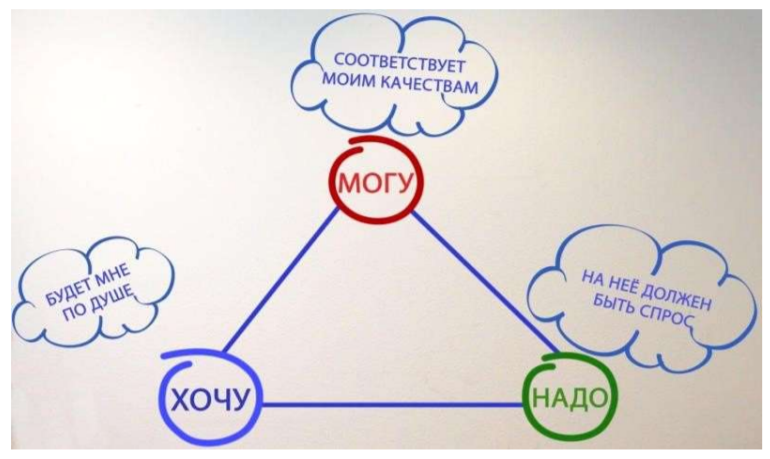

Наметив вместе со своим ребенком будущую профессию по его выбору (как дальнюю цель), можно прийти к ближайшей цели — успешному окончанию средней школы (получению аттестата, высоким баллам на ЕГЭ, получению качественных знаний).

педагог-психолог, руководитель Психолого-логопедического центра ГБОУ Школа № 1151. Общий педагогический стаж 34 года

Понравился материал? Расскажите другим